猿払村のオホーツク海を臨む場所に一つの遭難者慰霊碑がある。

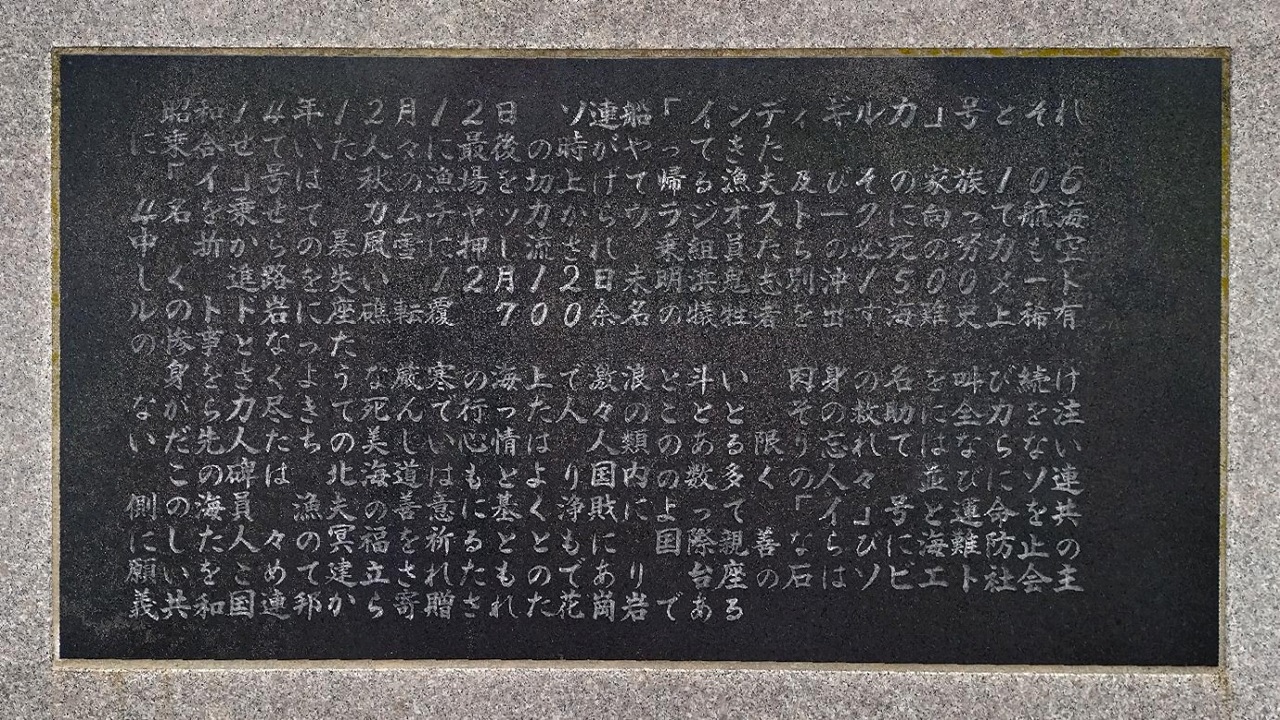

昭和14年12月12日 ソ連船「インディギルカ」号とそれに乗合せていた人々に最後の時がやってきた

「イ」号は、秋の漁場を切上げて帰る漁夫及びその家族1064名を乗せて カムチャッカからウラジオストークに向って航海中折からの暴風雪に押し流され、乗組員たちの必死の努力も空しく進路を失い 12月12日未明浜鬼志別沖1500メートルのトド岩に座礁転覆 700余名の犠牲者を出す海難史上稀有の惨事となった

身をさくような厳寒の海上て激浪と斗い 肉身の名を叫び続けながら力尽きて死んで行った人々のこととその救助に全力を注いだ先人たちの美しい心情は人類のある限り忘れてはならないこの碑は北海道はもとより国内の数多くの人々並びにソ連側の海員 漁夫の善意に基く浄敗によって「イ」号と運命を共にした人々の冥福を祈るとともに国際親善ならびに海難防止の願いをこめて建立されたものであり台座の石はソビエト社会主義共和国連邦から寄贈された花崗岩である

インディギルカ号とは

インディギルカ号とは1939年(昭和14年)12月12日未明、猿払村の浜鬼志別沖合で座礁、沈没した船のことである。

今回はそのインディギルカ号の事故について考察してみる。

事故の概要

1939年12月8日、インディギルカ号は季節労働者とその家族1064名を乗せて極東のマガダンを出港し、ウラジオストクに向かった。

初日の天候は良かったが、2日目から崩れ始め、12日午前0時30分には風力9(ビューフォート風力階級で「大強風」・「風速20.8〜24.4m/s」)の猛吹雪となり、12日午前2時20分頃に浜鬼志別沖1,500メートルのトド岩に座礁して転覆した。

事故を知った猿払村の住民や稚内から向かった3隻の船によって女性35人と子供22人を含む429名が救出されたが、700名以上が死亡した。

猿払村では毎年法要を営むなど失われた700名以上の尊い生命の慰霊を行い、事故から30年以上経過した1971年(昭和46年)には慰霊碑を建立した。

という悲惨な海難事故における命がけの救出劇なのだが、相手はソ連である。美談になる話もならないのだ。

船の正体

このインディギルカ号、1,000名以上を乗せていたが海運規則では12人までしか乗客を乗せることができない小型貨物船だった。

救命ボートは40人乗りが2隻、救命胴衣は乗組員用のみ、救命ブイは12個しかなかった。

さらに当初ソ連は「民間船」と主張していたが、日本側の救助・遺体収容で囚人・政治犯と思われる人々が多数含まれていることが判明。船にも関わらず乗客の名簿は非公開であり、正確な人数すらわかっていない。(この隠蔽に関しては後述する。)

近年のロシアの研究によると、インディギルカ号には1,173人が乗っており、内訳は以下のようになっている。

乗組員:39人

季節労働者とその家族:239人

コリマで刑期を終えた囚人:835人

再審に送られる囚人:50人

NKVD(内務人民委員部)の護送部隊(ВОХР):10人

この船は下層の貨物倉庫を「囚人輸送室」に改造した囚人輸送船だった。(ソ連は公式には囚人輸送船と認めていない。)

囚人が押し込められた倉庫は鉄格子と分厚いドアで区切られた密閉空間となっており、船外への通路をなくした脱走防止優先の構造となっていた。つまり、事故発生時には最も逃げにくい場所に900人近い人が閉じ込められていたことになる。

囚人輸送船に関する詳細は後述する。

乗船者数の人数が碑に書かれた人数と異なるが、一次資料が公開されていないため二次資料によって人数に差がみられる。ロシアの研究者も日本の文献に頼っているのが実情なので正確性には疑問がある。乗船者数、救助者数、死者数、未成年者数などの人数は目安としてとらえてほしい。

不可解な航路

次に航路の不可解な点である。

インディギルカ号は通常航路から大きく逸脱し、陸からわずか1,500メートル沖にまで接近して浅瀬に座礁している。

ソ連の公式説明では「猛吹雪による視界不良」「コンパスの誤差」などを原因としてきた。実際に事故当時はオホーツク海全域で暴風雪が発生しており、宗谷岬灯台の視界も100m未満だったという。

また日本海軍の調査では、「天候・視界・潮流等により位置を誤認し、宗谷岬灯台を誤認した疑あり」と明記されている。

吹雪の中で二丈岩灯台の灯火を確認したつもりだったが、宗谷岬灯台であった可能性が高いという内容になる。

二丈岩灯台とは、樺太最南端に位置する西能登呂岬(クリリオン岬)の南東15km、宗谷岬の北東37kmに位置する灯台である。

37kmという誤差について。

宗谷岬灯台と37kmも離れた二丈岩灯台を見間違うというのは、現代の感覚ではありえないほど大きな誤差だが、当時の航法環境では十分に考えられる誤差である。

当時の船にはレーダーが搭載されておらず、主要航法は以下のようなものであった。

地文航法:灯台・岬・山を視認して位置を修正する。

天測航法:天体観測で位置を割り出す。

推測航法(DEAD RECKONING):船の進路、速度、時間から位置を予測する方式。

今回の暴風雪では視認不能だったため地文航法や天測航法ではなく、推測航法だったと考えられる。

推測航法(DR)を簡単に説明すると、位置が確定している地点(既知点、基準点)を出発地点とし、船の進路(コンパスの指す角度)、船の速度(ログで計測)、経過時間を積み上げて、「だいたいここにいるはず」という程度の現在位置を割り出す方法である。これにはあらゆる要因による誤差が積み重なる。

誤差の要因としては以下のようなことが考えられる。

・速度の読み違い(ログ誤差)

1930年代の船のログ(速度計)は精度が悪く、「10%前後の誤差は普通」と言われていた。

・潮流や風の影響

潮流や風は船体を意図しない方向に流し、進行方向や速度に影響を与えるが、この航法ではその影響が計算に含まれていない。

・コンパスの誤差

地磁気の影響(偏差)、船体の鉄による磁気の乱れ(自差)、操舵手のズレにより発生し、これは風や潮流と同じくらい危険である。

1度の誤差でも、100海里(185km)を航行した場合、50km以上ずれる可能性がある。

1930年代のDR誤差に関する主要な研究例をいくつか紹介する。

『U.S. Hydrographic Office (アメリカ海軍水路部)』に『The American Practical Navigator (アメリカ実用航海術)』(著者であるナサニエル・バウディッチにちなんでバウディッチと呼ばれる)という公式の航海参考図書がある。これの1938年版ではDR精度は平均して1時間に1~2マイル(1.6km~3.2km)の誤差が蓄積するとしており、強潮流・吹流し・操舵誤差・記録遅延を含めると6~8時間で5~15マイル(8~24km)の誤差、10~12時間以上にわたって視界不良や天測不能が続くと20~30マイル(32km~48km)級の位置誤差は珍しくないとしている。

РККФ(社会主義労農赤色艦隊:ソ連海軍の前身)の『Наставления по штурманской службе РККФ』(РККФにおける航海業務に関する公式な規範・指示書)ではDR誤差に関して、冬季暴風下では1時間に2~3マイル(3.2km~4.8km)の誤差が蓄積するとしており、極東の海峡(間宮海峡、宗谷海峡)は典型的な高誤差海域として扱われている。

DRの誤差は時間とともに蓄積し、修正しない限り拡大し続ける。

各国海軍の研究や実測を総合すると1930年代のDR誤差は、24時間の連続DRで20~40kmの誤差、荒天・濃霧・強潮流が加わると50~70kmの誤差は珍しくないと言える。

インディギルカ号は中知床岬灯台(サハリン・アニワ岬灯台)を11日午後7時15分に通過している。ここが「既知点」となる。

座礁はその約7時間後である。中知床岬灯台から二丈岩灯台までは直線距離で約100km、中知床岬灯台から猿払村までは直線距離で約120km。

つまり、37kmという誤差は想定より少し大きいが不自然という程ではないということになる。

宗谷岬灯台と二丈岩灯台を見誤るかという点について。

灯台は、船舶が夜間や悪天候時でも自らの位置を正確に把握するために他の灯台と混同しないように識別性が確保されていなければならない。

つまり、灯台はそれぞれ固有の光り方(灯質)、光の色、光る周期を持っているということである。これらの組み合わせにより世界中のほぼ全ての灯台が固有の「光のサイン」を持っており、航海者は海図に記載されている灯質と実際の灯台の光り方を照合することで、現在地を確認できるようになっている。

宗谷岬灯台は、1912年に再建された2代目で、灯質は「群閃白光 毎30秒に4閃光」である。

群閃とは特定の回数の閃光を1セットとして繰り返す光り方。この場合、4回の閃光を1セットとして、30秒ごとに1セット光ることになる。

(1分間を文字で表現すると「ピカッ、ピカッ、ピカッ、ピカッ、—長い暗闇—、ピカッ、ピカッ、ピカッ、ピカッ、—長い暗闇—」となる。)

それに対し、二丈岩灯台の灯質は「単閃白光 毎4秒に1閃光」で、これは4秒に1回光るだけである。

理屈では区別できるが、実際には、暴風雪では灯質の識別が難しい、吹雪で光が散乱し「閃光間隔」が正しく数えられない、「灯火の明るさ」の不安定さなど、灯質識別は理論上ほど信頼性がないと言え、このような状況下での灯台誤認は不自然とは言い切れない。

不可解な点もある。

それは二丈岩灯台が信頼されていなかったことである。

二丈岩はロシア語で「Камень Опасности(危険な岩)」と呼ばれるほど難所で、長さ150メートル、最大幅50メートル、高さは海面から最大7.9メートルまで聳え立つ複数の岩で構成され、周辺には岩礁が存在するため船の座礁の危険性が高かった。

そのため日本が1926年から1928年にかけて灯火標高23.33メートルの灯標を建設した。

一般的に「二丈岩灯台」と呼ばれるが、正式には「二丈岩灯標」として建設された。

船が座礁せずに安全な航路を確保するために、主に光を発することでその存在を知らせる。

灯台は陸地や岬の先端に設置されることが多いが、灯標は海中の岩場や浅瀬に直接設置される構造物である。

二丈岩灯台は西能登呂岬灯台の灯台守によって管理されており、年に数回ボートで上陸してアセチレン灯のためのアセチレンガスのボンベを交換していた。しかし、維持管理や迅速な修理が困難だったため、1930年のソ連の海図には「信頼できない」という注記がされた。

また、『Огни и знаки Тихоокеанского побережья СССР (ソ連太平洋岸の灯火と標識)』の1932年版では、二丈岩灯台の横に「冬季(12月と1月)は灯台に上陸できないため信頼できない」と記されていた。

つまり、DR誤差も含めて推測した場合、視認できた灯台が「信頼できない灯台」だけではなく宗谷岬灯台の可能性も考慮されていなければ不自然である。

そこで考えられるのが、吹雪で航行不能になったインディギルカ号が一時的に日本沿岸に避難しようとしたという説である。

一般的に悪天候時は沖(外洋側)の方が安全である。沿岸部は暗礁、岩礁帯、砂州、海底地形の急変、浅瀬など危険が集中しており、反流、湧昇、岬まわりの局地的な海流増速、海峡の狭まりによる海流増速などで海流が複雑になる。外洋側は、流れが広い、変化が緩やかで予測しやすい、大きく避航できる、針路変更に余裕があるなどの理由により比較的安全と言える。

しかし、宗谷海峡は特殊で、宗谷暖流の本流の流れる海峡中央部が流速最大であるため、中央部の強潮流は避けた方がよい場所である。

また、宗谷海峡付近の冬の風速は平均で7m/s前後、強い日には20m/s以上、最大瞬間風速は35m/sに達することもある。

これは宗谷海峡が北の樺太と南の北海道の間に位置しており幅が狭まっているため、気流(季節風)が吹き込む際、気流の通り道が制限され風速が増すためである。しかし、宗谷岬東側の沿岸では岬の陰となり、西風が一時的に1/2〜1/3に減少することがある。

事故当時は風力9(大強風)で、沖合における波の高さは7m~10mを超えるような猛烈な荒天時だったと考えられ、沿岸近くの方が風浪の影響が比較的小さく、陸地が風を遮ることで海洋状況は沖合に比べ穏やかになっていた可能性がある。

このような冬型の暴風下ではインディギルカ号規模の蒸気船は沖合の操船が非常に難しくなり、沿岸避難のほうが合理的だった可能性は高いと言える。つまり、接岸し過ぎると非常に危険ではあるが、安全を求めてやや沿岸寄りの航路の選択は十分に考えられる。

避難を意図して接近したのであれば、事実上の日本領海侵入であり、外交上は極めて微妙な行為となる。そのため、ソ連政府は公に認めることはできない。

日本による救助

被害が拡大した要因として、ソ連の船舶がインディギルカ号の救援に駆けつけなかったという点があげられる。

座礁直後、船長は遭難信号を発するよう命じ、海上無線通信士は暗号ではなく平文で船の正確な位置も含めて遭難信号を送信した。彼は浸水したブリッジで通信できなくなるまで続けたという。

信号は多くの無線局で受信され、その中にはインディギルカ号からわずか数時間の航海で航行していたソ連艦艇も含まれていた。

しかし、艦艇は日本の領海に侵入しようとはしなかった。「ノモンハン事件」の影響で両国関係は非常に緊張していた時期だったからである。

1939年5月から9月にかけて、満洲国とモンゴル人民共和国の国境線を巡って日本の関東軍とソ連軍が軍事衝突。

また、日本の宗水丸は12日中に救助活動を開始する予定で出航したが、激しい嵐のため帰港を余儀なくされた。翌13日、海は幾分静まり、樺太丸、宗水丸、山陽丸の3隻の船が稚内を出港し、正午頃になってようやくインディギルカ号に接近した。救助隊が到着した時には、すでに事故から30時間以上経っていた。彼らは6時間かけて乗客の救出に奔走し、311人を救助した。

しかし、船長が船を放棄して樺太丸に乗り込んだ時点で、船倉には最大で200人の生存者が取り残されていた。インディギルカ号にまだ乗客がいることが発覚したのは事故から5日目の16日であった。船体に穴を開けてさらに28人が救助された。(28人のうち1人は、すぐに死亡。)

日本側は救助した人々を小樽へ移送し、治療を行い、食事や衣服、毛布を提供した。

その中には22人の子供(一番下は生後1ヶ月)が含まれており、小樽の住民は救助された人々の中に子供がいると知ると服や靴、おもちゃなどを持ち寄り、毎日面倒を見たという。

その様子は多くの写真に記録された。

生存者は12月23日に小樽港からイリーチ号などの移送船で数回に分けて移送され、ウラジオストクへ帰国した。

ソ連国内での報道

インディギルカ号の事故はソ連国内で報道されることはなかった。

「プラウダ(Правда )」や「イズベスチヤ(Известия)」などの主要な新聞には事故を伝える記事が一切掲載されず、ソ連極東の地方紙でも掲載されなかった。

1939年12月当時、ソ連はフィンランドとの「冬戦争」を開始した直後であり、国内報道は戦争関連一色だったということもあるが、事故は国家機密扱いとして検閲当局により報道を封じられたと考えられる。

1940~1950年代

戦後になっても、ソ連の海運記録や極東航路に関する文献にも「インディギルカ号」の記載がなく、内部資料に関しても、該当航海や乗員名簿に関する文書は未公開のままであった

つまり、「事故を起こした船」という公的扱いさえ受けていなかったというのが実情である。

1960~1970年代

一部のロシア海運史・船舶史の文献(公刊物ではなく、研究会向け資料)で、「1939年、極東で貨客船インディギルカ号が荒天で失われた」と一文だけ記載されるようになる。

しかし、乗客構成・目的地・死者数・座礁位置などの詳細は完全に伏せられ、日本海域であることにも触れられていなかった。

ソ連では「囚人輸送船」の存在自体が公にできないため、事故の詳細は「自然災害による損失」として抽象的な表現にとどまった。

1980年代末

ソ連末期のペレストロイカ期に初めて内部資料が部分的に公開され、インディギルカ号事故が「ダルストロイ輸送史上最大の人的損失」と認定された。

「ダルストロイ (Dalstroy)」は、ソビエト連邦時代の極東地域における大規模な採掘・建設組織、およびその管理下にあった強制労働収容所システムを指す。

ソビエト北極圏における原料、特に金や錫などの鉱物資源の抽出と開発を目的とし、1930年代から1950年代にかけて、現在のマガダン州を中心とした極東ロシアの未開地の開発において中心的な役割を果たしたが、その実態はNKVDの管理下で膨大な数の政治犯や戦争捕虜を強制労働に従事させ、過酷な労働環境と人権侵害を伴うグラーグ(強制労働収容所)システムの一部であった。

1989~1991年頃

極東地方紙や歴史雑誌に「日本近海で座礁した貨客船の悲劇」として短い記事が掲載された。

ただし、あくまで冬の吹雪による不幸な事故で、日本人による救助にも触れてはいるものの、乗客に関する言及はなかった。

1990年代以降

ソ連崩壊後、ロシア連邦になってからようやく、一部の研究者や記者が事故の全体像に迫る試みを始めた。

しかし、肝心のNKVD文書(囚人移送記録)や船舶航海日誌は今も軍事機密扱いのままで非公開となっており研究者も閲覧はできない。

事故に迫るには日本側の資料を読み解くしかなかった。日本の資料を引用した結果、「極秘輸送だった囚人船だった可能性が高い」とする研究結果が増えた。

近年のロシア語Wikipediaを見ても、「囚人を強制労働収容所への移送に使用されていた船」とされている。

日本とロシアの視点の違いとして特徴的なのは、日本では「猿払沖の救助と日ソ関係の象徴」として語られるが、ロシアでは「囚人輸送船の悲劇」として限定的に語られるだけという部分である。

ソ連は「インディギルカ号事件」をなぜここまで封じたのか

背景にあるソ連の報道統制と秘密保持体制(特にNKVDの仕組み)を、当時の政治状況とともにまとめる。

1930~40年代のソ連は、国家のすべての情報・表現・出版を完全に中央が管理する体制だった。

その中核にいたのが以下の三機関である。

| 組織 | 主な役割 |

|---|---|

| NKVD(内務人民委員部) | 秘密警察・収容所・囚人輸送・国境警備を統括 |

| グラヴリト(Главлит) | 出版物・報道の検閲を統制 |

| ソ連共産党中央宣伝部 | メディアの報道内容の「方針」決定 |

これらが連携して、国家の威信を損なう情報や、政治的に不都合な事実を完全に封じ込める仕組みを作っていた。

NKVDの輸送任務と「事故隠蔽」構造

インディギルカ号が運んでいたとされる「囚人輸送」は、NKVDの中の「グラーグ管理局(ГУЛАГ)」が担当していた。

NKVDの輸送体制の特徴

囚人輸送は軍事機密扱いで船名・航路・乗員名簿・積荷すらも機密文書で管理されていた。

事故や逃亡、病死などの記録も「国家機密ファイル」として保存され、公的統計などには反映されなかった。

これにより、「囚人輸送船が沈んだ」と公に認めることは、NKVDの管理失態を意味し、上層部の責任問題に直結する。

つまり、事故を報道するということはNKVDの失態を公表することであり、国家機密を守るためには沈黙する以外選択肢はなかったのである。

報道検閲の仕組みと実際の運用

ソ連の新聞や通信社(タス通信)は、記事を発行する前にすべて検閲機関を通す義務があった。

グラヴリト(Главлит)の検閲基準では、以下の情報は報道禁止だった。

1.軍事・輸送に関する事故(船舶、列車、航空機など)

2.外国との関係悪化につながる事件

3.NKVDの行動・組織・任務に関する情報

4.国家の弱点を示す災害・失敗・大量死

インディギルカ号事件は4項目すべてに該当。(軍事機密+外国領海+NKVD関連+大量死)

そのため、もし仮に事故を知ったとしても、記事にすること自体が「国家反逆」に問われかねない状況だった。

政治的背景:スターリン体制の恐怖支配

1939年当時のソ連は、まだスターリンの「大粛清」直後であり、わずかな過失でも国家反逆罪に問われ、逮捕・処刑される時代だった。

そのため、自己防衛的隠蔽の連鎖が起きたと考えられる。結果、中央では公式記録上、”何も起きなかった”ことになる

「日本が救助した」という点の政治的リスク

さらに複雑なのは、事故現場が「日本領海」だったことである。

張鼓峰事件やノモンハン事件で日ソ関係が極めて緊張していた時に「ソ連の囚人輸送船が日本に救助された」と報じることは、対外的にソ連の威信失墜を意味した。

つまり、ソ連としては「事故が起きたこと」よりも「日本に助けられたこと」の方がはるかに不都合だった。

NKVDと外務人民委員会(外務省に相当)は「報道しない方針」で一致、生存者の引き渡しも極秘裏に処理され、記録は後に封印されたと見られる。

ソ連が隠蔽しなければならなかった主要理由 まとめ

- 国家威信の保持:外国領海での大量死や救助を外国(日本)に頼ることは外交的に不利。

- NKVDの責任回避:囚人輸送の失敗はNKVDの管理失態=政治的責任に直結する。

- 機密性の維持:輸送対象(政治犯・機密物資・囚人名簿)を公にすることはあり得ない。

- プロパガンダ対策:スターリン期の国内統制では「不都合な事実の隠蔽」が常態化。

- 外交的摩擦回避:当時の日ソ関係の微妙さから、公式に事態を追及されると不利。

結果、次のような「公式空白」「歴史的空白」が生まれた。

| 項目 | ソ連の公式扱い |

|---|---|

| 船の存在 | 極東貨客船として一時期登録 → 1939年以降の記録から削除 |

| 事故報告 | なし(事故件数統計にも未掲載) |

| 乗員名簿 | 未公開(行方不明扱い) |

| NKVD内部記録 | 「輸送任務途上の損失」として機密保存(非公開) |

囚人輸送の実態

1930〜40年代のグラーグ体制(ГУЛАГ)の囚人輸送がどのように行われていたか、国家レベルでの「軍事機密輸送システム」の実態についてまとめる。

グラーグは、「矯正労働収容所の中央管理局」を意味し、政治犯や重罪犯、敵国の捕虜などを収容し、強制労働や恐怖によって体制への服従を強いるシステムであった。

グラーグ体制の主な特徴

目的: 反体制的な人物を隔離し、強制労働によって社会の発展に貢献させることを目的とした。

対象: 政治犯、重罪犯のほか、富裕層(クラーク)、強制移住を強いられた少数民族なども含まれた。

環境: 恐怖、猜疑心、疲労といった過酷な環境下に置くことで、個人の意思を奪い、体制への恭順な態度を導き出す手段として用いられた。

歴史: 1918年に設置され、特にスターリン時代に拡大、スターリンの死後は規模が縮小され、1960年に閉鎖。

①組織体制:NKVDによる「囚人輸送局(ОТДЕЛ ПЕРЕВОЗОК)」

囚人輸送は、NKVDの下にある「特別輸送部(Особый отдел перевозок)」が担当。

この部門の統括内容

・グラーグ(GULAG:強制労働収容所)への送致

・政治犯・刑事犯・移民・避難民の輸送

・北極圏・シベリア地域への物資輸送と人員移送

囚人輸送は軍事輸送と同格の極秘任務として扱われており、実際にNKVD内部文書では囚人輸送を「спецперевозка(特別輸送)」と呼んでいる。

②目的地:極東と北極圏の「労働収容地帯」

グラーグの労働収容所はソ連全域に広がっていたが、特に北部、シベリア、極東の未開発地域に主な収容地帯が形成されていた。

これらの地域は、気候条件は厳しいが天然資源(鉱物、森林など)が豊富で、囚人たちは過酷な強制労働に従事させられていた。

1930年代後半、スターリン体制下での代表的な労働収容地帯

・コルィマ地方(マガダン、インディギルカ川流域):金鉱・鉱山労働

・ノリリスク(北極圏):ニッケル・銅鉱山(世界最大級のニッケル鉱床)

・ヴォルクタ(北極圏):石炭採掘(炭鉱労働)

これらの収容所は、ソ連の経済発展のための未開地開発やインフラ整備において、重要な労働力供給源となっていた。

③輸送手段:鉄道と船を組み合わせた大規模ルート

グラーグにおいて、マガダンやコルィマ方面への囚人輸送は主に海上輸送によって行われていた。

囚人たちはソ連各地から鉄道でウラジオストクなどの極東の港湾都市まで送られると、そこから貨物船や輸送船でオホーツク海を北上し、マガダン港へ輸送された。この海上輸送区間(日本海~オホーツク海)こそが、インディギルカ号やその同型船が担っていた区間である。

マガダンは「コルィマの玄関口」と呼ばれ、ここから悪名高い「コルィマ街道(骨の道)」をトラックや馬車、そして徒歩で内陸部のコルィマ鉱山(金鉱山)やその他の収容所まで送られた。

輸送中の環境は極めて過酷な環境で、衛生状態は劣悪、食料も不足しており、目的地に到着する前に命を落とす囚人も少なくなかったという。

④囚人輸送船の構造と実態

使用された船

ソ連は軍用船・民間貨客船・捕鯨船などを転用していた。インディギルカ号もその1つで、1920年にアメリカで建造された貨物船をソ連が購入し、NKVDが囚人輸送に転用したとみられる。

船内構造の特徴

生存者の証言や日本側の救助時の目撃証言などから以下のような特徴が見えてくる。

・看守区画との間の鉄扉は施錠扉で完全隔離

・船倉を鉄格子と簡易ベッドで仕切っただけの密閉区画

・人が重なって横たわるほどの過密状態

・非常口・避難階段がない

・換気孔が少なく、照明は最低限

つまり、火災・座礁・浸水が起きたら逃げ場がない構造と言える。

この危険な構造は同時期に使われた囚人輸送船に共通している。

環境と死者

冬季航海では、換気・暖房のない貨倉に数百人を詰め込み、低体温症や窒息で死亡する囚人もいたという。道中で死亡した囚人は海上投棄された。

生存者の証言によると、航海中に死亡率が5〜10%に達することもあったという。

他の囚人輸送船での事故

ジュールマ号:1939年8月27日、囚人を乗せてウラジオストクからマガダンへ向かう途中に火災が発生。一部の資料によると、囚人たちが脱走するために放火したとされている。公式には「最小限の貨物損失で到着した」と報告され、犠牲者に関する情報はないが、目撃者は数十人の囚人が死亡したと証言にしている。

ダリストロイ号:1946年7月24日、ナホトカで硝酸アンモニウムの積み込み中に爆発。軍人22名、民間人34名、囚人49名を含む105名が死亡。

⑤秘密保持の仕組み:完全な「ブラック輸送」

囚人輸送は、軍事作戦と同等の完全秘匿運用であった。

船の航行情報(日時・積荷・乗客数)はすべて「秘密指令(секретное распоряжение)」扱い、船員も誓約書で守秘義務を課せられ、家族にも任務内容を話すことを禁じられていた。

事故が発生しても、「報告経路」はNKVDの内部電文のみで、外部機関(海軍・港湾局・新聞社など)には存在すら知らされなかった。

インディギルカ号も、名簿や人数も「国家機密」として扱われ、沈没後も正式な死者数は発表されていない。

それでも知られるようになった理由

この完全な秘密輸送の中で、インディギルカ号だけが「異例に知られる」ことになったのは、日本の領海近くで沈没したことに他ならない。

つまり、通常なら記録から消えるはずの囚人船が、他国領海内で遭難したため、隠しきれなかった。

これこそ、ソ連当局があれほど報道を封じようとした最大の理由である。

事故後の処理

日本側は外交ルート(外務省経由)で遺体の引き取りを打診したが、ソ連側は正式に遺体の引き取りを拒否し、さらに身元確認も不要と回答している。

そればかりか、ソ連は遺体・遺品の焼却処理を要望してきている。

日本側の記録によると、身元不明の遺体は猿払で火葬し、遺灰を収めた骨壺396個をソ連に引き渡している。

しかし、ソ連側にそれを受け取った正式な記録は公開されていない。NKVDの秘密主義のため、関連文書が破棄されたか、そもそも公文書化されなかった可能性すら考えられる。

ロシアの研究者は、ウラジオストク海軍墓地の集団墓地に埋葬された可能性が高いと考えているが、それを証明する資料は見つかっていない。

身元確認が行われなかったため、犠牲者の正確な名簿は作成されず、現在も「不明者多数」のままである。

なぜ、ソ連は遺体引き取りを拒否したのか、なぜ遺灰は受け取ったのか?

その理由として、犠牲者が「国家秘密扱いの輸送任務に従事中の者(囚人含む)」であることが考えられる。

NKVDとしては、インディギルカ号に政治犯・刑事犯・強制労働者など900人規模で収容していたことは絶対に外部に漏らしたくない事実だった。

例えば、囚人の遺体に識別票、刑務所の印、NKVDの番号など「秘密情報」が付随している可能性も考えられる。

また、遺体をソ連で再検視されると、輸送実態や死因が露見するリスクがある。

つまり、拘束具の痕跡、打撲痕、凍傷、窒息などの死因、移送時の虐待・劣悪な環境の痕跡、こうしたものが残っている可能性があり、「輸送の悲惨さ」を裏付ける物証となる恐れがあった。

また、遺体の受け取りとなると外交上「身元確認」が発生し、囚人輸送の事実は確実に露出してしまう。

つまり、遺体そのものは危険だが、遺灰なら誰なのか完全にわからなくなるため、外交的に処理しやすいと言えるのである。

インディギルカ号の船体もソ連に引き渡されることなく三菱商事に払い下げられ、1941年6月に解体された。

生存者の悲劇

さて、日本で救助された人々のその後である。

先ほど、生存者は12月23日に小樽港まで迎えに来たソ連船で帰国した旨は述べた。

その後、祖国に帰り、幸せに暮らしました、となったのか?

彼らがたどった運命を時系列でみていこう。

1939年12月13日~

日本側が生存者を救助し、医療・衣服・食事を提供。

1939年12月末~1940年1月

生存者はイリーチ号などの移送船で小樽港を出発。

移送船がアスコリド島付近に到達すると、NKVD職員と50名の軍の護衛兵が乗り込み、それまで普通に扱われていた生存者を全員トリューム(船倉)に拘束。

1940年1月 NKVDによる尋問・拷問・摘発が始まる

事故中の混乱(食料奪取など)について、略奪の犯人を白状するよう尋問。

常習犯の囚人が、自分への疑いをそらすために無実の者を”犯人”として指名。指名された者はどこかへ連れて行かれ、船倉に戻ることはなく、多くの証言から「処刑」または「収容所送り」になったと考えられる。

港到着後 全員がスパイ疑惑の対象に

ソ連の扱いは、囚人・船員・労働者・その家族の区別なく、「日本で救助された=日本でスパイにされた可能性」という理論で、全員が国家不信の対象となった。

具体的措置

・長時間の尋問

・”敵国接触”の報告書作成

・就職・移動・家庭生活への制限

・監視対象リストへの登録

1940年〜1941年 船員・季節労働者・女性や子どもまでも追い詰められる

船員・漁業労働者(ダリリブザヴォード)

・日本でスパイとして雇われた可能性があるため信用できないと断言。

・日本で国内パスポートを失っており、再発行は拒否される。

・結果、1年半も「身分なし」の状態で放置され、職に就くことができず生活ができない、移動できないので帰郷もできないという状態になった。

ソ連では1932年から 「国内パスポート(внутренний паспорт)」制度が導入されている。

海外渡航に必要な「パスポート」ではなく、国内パスポート制度(внутренний паспорт)と呼ばれる国民統制のための独自の身分証・移動管理制度である。

これは、居住地登録(プロピスカ、прописка)、就職の許可、都市部への移動の許可などに必要なもので、日本でいう住民票+身分証明書+移動許可証をまとめたようなものである。

乗員は乗客の身元や経歴が日本など外部に知られることを極度に恐れ、書類を焼却することで乗客が囚人であるという事実や事故の政治的な側面を隠蔽しようとしたとみられる。

家族や子ども

証言によると救助された子どもたちは、その後まもなく全員死亡している。医療・栄養状態の悪さ、過酷な移送、社会的放置が原因と考えられる。

1941年〜1945年 長期にわたる監視・迫害

・生存者の多くは就職困難。

・転居・結婚・長距離移動への制限。

・NKVDによる定期的な面談(形式的尋問)。

・島・辺境・港湾の仕事には就けない場合も多い。

・証言では生存者は日本に救助されたことを理由にずっと”敵に寝返った”と疑われていた。

1945年 戦功者のみ疑いが”ほぼ”解かれる

前線で戦い、ベルリンまで到達し勲章を多数授与されると、ようやく他の戦友と同じ”普通”の扱いになったという。

つまり、命がけで戦功を立てて祖国へ忠誠を証明する以外に疑いを晴らす手段はなかった。

終わりに

日本が助けたばかりに、日本が保護したばかりに、彼らは祖国での自由を失った。

大人なら言論を封じることはできたかもしれないが、NKVDにとって子供たちこそ危険なものである。日本での経験がその後に影響し、周囲へも影響を及ぼす可能性すらある。敵国に好感をもつ人間はソ連国内を歩かせるわけにはいかない。処刑もできないため、劣悪な環境で放置して命を落とすのを待ったという見方が適当だろう。

日本領海内で座礁した時点で彼らの運命は決まっていたのかもしれない。

日本が救助せず船上で命を落とすか、スパイとして本国で命を落とすか、どちらにしても運命からは逃れられなかっただろう。

ロシアには、インディギルカ号で亡くなった人々を追悼する碑が未だ一つも建てられていない。彼らの永眠の地さえも不明のままである。

コメント